¿Sintieron ese imparable deseo de salir a la ruta? Hace un año me pasó y salí a la ruta justo antes de la primera cuarentena, cuando nadie se imaginaba lo que estaba por venir, incluido yo, claro. Me alejé 2500 kilómetros de mi casa para conocer el nuevo Parque Nacional Patagonia, aunque también lo hice para alejarme un poco de los quilombos. Tomar distancia. Me fui solo y en esta crónica cuento con qué me encontré: una ruta escénica poco conocida, un grupo de personas que se desvive por el ambiente, el lago Buenos Aires y una entrevista que casi male sal. También, alguna intimidad.

Escribe y saca fotos Guille Gallishaw

Estoy en la primera semana de enero de 2020. Creo. Hace ya varios días que viajo solo, en mi auto, por la Patagonia de Santa Cruz, y pierdo noción de qué día es. A veces, mi teléfono capta señal de celular, pero jamás logra conectarse. Estoy casi seguro de que en esta parte de la Patagonia, la señal de celular es un fake: o sea, hay señal, pero no podés llamar, no podés mandar mensaje, no funciona internet, no podés vivir. El viento sopla constante y me doy cuenta de que, sin darme cuenta, me fui acostumbrando a este viento impúdico, arrachado. Como si te dijeran: «te doy este paisaje que es una locura de bellezas, pero bancate este viento.»

Entonces, algún día cercano al 10 de enero, me despierto en Los Toldos, un hostel muy bien puesto, ubicado en el medio de la nada. ¿Qué significa eso? Pues que está en plena estepa patagónica que, junto con la puna de Catamarca, son los dos lugares más despoblados del país. En Los Toldos hay internet satelital, así que aprovecho. Miro las redes sociales y veo noticias de Buenos Aires, que ahora me queda a 2500 kilómetros de donde estoy. Alberto Fernández transita sus primeras semanas como presidente de la Nación. Un micro de doble piso volcó en la ruta dos y murieron niños. El dólar está estable, pero no se sabe hasta cuándo. El Ministro de Economía negocia la deuda con el FMI. Los femicidios no cesan y la nueva preocupación social es una enfermedad nueva, originada en China: el coronavirus. Australia es consumida por incendios apocalípticos. Basta de esto. Dejo el celular y salgo.

Son las nueve de la mañana, pero el sol ya está bien alto. Veo a un grupo de choiques paseando; el viento, que ya empezó a soplar, les despeina las plumas. El choique es el ñandú patagónico. Más allá, una familia de guanacos pastorea: nada les preocupa, nada los apremia. Me quedo unos minutos con el mate en la mano, casi tildado, sin un pensamiento claro. Hasta que se me viene una reflexión: en Buenos Aires, nadie piensa en que acá, un grupo de personas trabaja para restaurar el ambiente. Es una reflexión estéril, lo sé, pero no la puedo evitar. Por eso, amigues, les cuento: un puñado de mujeres y hombres pasan los meses de verano acá, trabajando por la conservación de este ecosistema. Déjenme que les cuente de qué hablo. O, mejor dicho, de qué escribo.

«Viajar» debería ser una materia del colegio

Había pasado los últimos tres años trabajando como fotógrafo para uno de los candidatos a presidente de Argentina. Cuando llegó diciembre, ese proyecto había concluido y sentí una desesperante necesidad de salir de viaje. También habían pasado cosas durante el último año. Estaba atravesando el duelo de un amor, de esos que te parten como un rayo mientras estás en un patio (hola Julio Cortázar). Eso, sumado a algunos problemas familiares y a la necesidad de volver a relacionarme con el periodismo de viajes. Por eso, salir a la ruta en solitario me parecía una expedición en busca de reconectarme. A veces pasa.

Después de pensar algunas alternativas, decidí viajar a Los Antiguos, en Santa Cruz, a casi 2500 kilómetros de casa. Salí el 1 de enero. Hasta Bariloche, fui con Cintia Percivati (la mejor escaladora del país), que estaba haciendo dedo por Facebook. “Si alguien viaja a Bariloche en enero y quiere compartir el viaje, me avise”, había posteado. Así que fuimos juntos. En Bariloche nos despedimos y yo seguí solo. Mi destino final era Los Antiguos, donde se estaba inaugurando el nuevo Parque Nacional Patagonia.

Tené cuidado con lo que deseás, porque se te puede cumplir

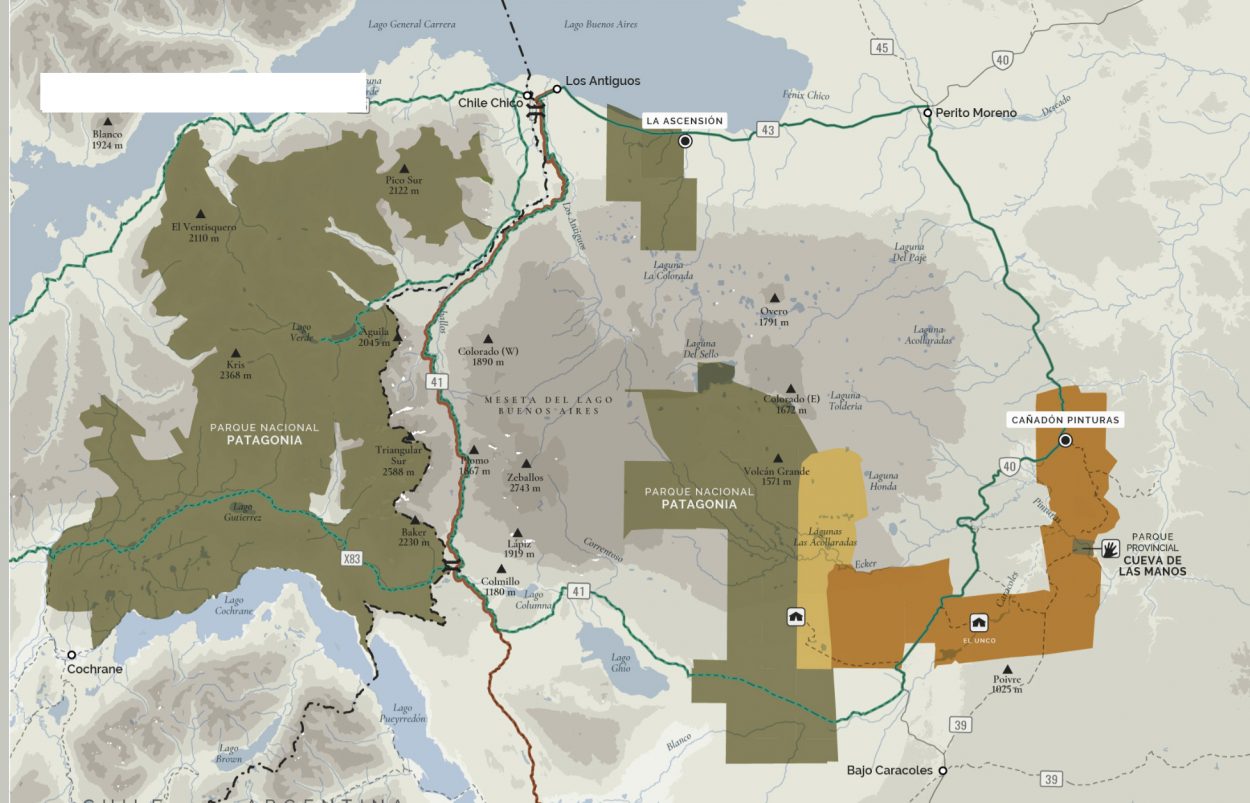

El Parque Nacional Patagonia ocupa 52.811 hectáreas en la zona del lago Buenos Aires. Es una región que forma una especie de triángulo entre la localidad de Los Antiguos, el lago Posadas y la Cueva de las Manos. Por el medio, pasa la ruta Nacional 40.

Ocho años atrás había entrevistado a Hernán Casañas, el entonces Director de Aves Argentinas. En ese momento, hablamos sobre el Macá Tobiano, un ave que vive sólo en Santa Cruz y que estaba al borde de la extinción. “Necesitamos crear un área protegida para que el macá no desaparezca”, me había dicho Hernán. Desde entonces, seguí el tema de cerca. Finalmente, el sueño de Hernán (y de muchos otros y otras) se concretó: en 2015 se creó el Parque Nacional Patagonia. Y en enero de 2020, viajé para conocerlo.

El Parque tiene dos áreas dispuestas para los visitantes. El Portal La Ascensión, a orillas del lago Buenos Aires (muy cerca del pueblo de Los Antiguos), y el Portal Pinturas, donde está la vieja estancia Los Toldos, a pocos kilómetros de Cueva de las Manos. Además, es posible recorrer el Parque haciendo un circuito por las rutas 40 y 41 (¡chequen el mapa!). Hice todo eso, y les aseguro que los paisajes te dejan regulando: a cada rato pensaba “guau, qué onda este paisaje”. Es inmenso, infinito, impactante, y todos los adjetivos comunes que se usan para describir a la Patagonia santacruceña. Pero también es una belleza incómoda, porque durante el verano sopla un viento que te empuja, te quiere convencer de que te quedes dentro del auto o de la habitación. Toda esta zona tiene mesetas de altura. O sea, son como cerros inmensos, pero que sus cumbres son planas y muy extensas. Un día subí hasta la Meseta del Lago Buenos Aires con Sebastián D’Ingianti, uno de los guardaparques. Salimos en camioneta desde La Ascensión hasta la base de la Meseta. Ahí empezamos a caminar y llegamos a la parte más alta (serán unas dos horas de hiking, de dificultad baja). Pero el viento que soplaba arriba era, no sé, irreverente, violento, me lastimaba los ojos. Ponía la cámara en el trípode y no había forma de que la imagen quedara estable. Pero a pesar de eso, no podía dejar de mirar, porque el paisaje es una fucking locura: ves el lago Buenos Aires desde una perspectiva única, y ahí entendés lo gigante que es. Siempre hay nubes yendo y viniendo (ideal para hacer un timelapse). La vista hacia Chile también es salvaje, con esas montañas no tan altas, pero quebradas por todos lados. En un momento bajamos unos metros y nos refugiamos contra unas rocas. Sentía los chillidos del viento, pero estábamos bien protegidos. “Si venís en otoño, es más tranquilo, sopla poco”, me dijo Sebastián. Haberlo sabido antes.

Tomen nota de este párrafo, que les cuento algo que pocos saben. Como título pongan: “Ruta 41”

Es de ripio, sale de Los Antiguos hacia el Sur y, durante varios kilómetros, va bordeando el río Jenimeni, bien en la frontera con Chile. O sea, de un lado tenés el Jenimeni y, del otro, la Meseta del lago Buenos Aires. La recorrí dos veces. La primera, con el guía local Federico Djeordjian, de Chelenco Tours. Estuvo buenísimo porque Fede es un incansable explorador y se conoce todos los rincones. Además, me fue contando cosas de geografía, historia y hasta de geología. Se los recomiendo.

La segunda vez lo hice con Pablo Agnone, el Intendente del Parque Nacional Patagonia. Pero en vez de salir de los Antiguos, la hicimos en sentido contrario. Fuimos por la ruta Nacional 40 hacia el Sur, hasta el desvío que te lleva hacia la 41. O sea que entrás al Parque por el Portal Norte. Estuvo buenísimo porque me llevó a un sitio de difícil acceso. Les cuento.

Es la estación biológica Juan Mazar Barnett, el lugar en el que se instala el equipo de Aves Argentinas que estudia al macá tobiano. Biólogas, biólogos, voluntarias y voluntarios usan esta estancia como base de trabajo. Desde aquí salen a diferentes lagunas que, muchas de ellas, se encuentran en las partes altas de las mesetas, que es donde suelen nidificar y reproducirse los macaes.

Entramos a la casa. Pablo iba delante de mí. Saludó y, con poca emoción, todos devolvieron el saludo. Como si no les llamara la atención que Pablo llegara hasta ahí. Pensé: esta gente perdió dimensión de lo remoto de este sitio.

En esa especie de living cocina, había de todo: algunos miraban el celular, una chica metía cosas en una mochila gigante, otro buscaba cosas en una notebook, del baño salió una chica en piyama y lavándose los dientes, y otro preparaba unos sánguches que los iba metiendo en un tupper.

Me explicaba Pablo que la dinámica de este equipo de trabajo consiste en ir a lagunas de la zona para ver los comportamientos del macá tobiano, estudiar sus amenazas y ver cómo se puede hacer para que no se extinga.

La gente de las ciudades

Se me vino ese pensamiento que contaba más arriba: en Buenos Aires, donde atiende dios, nadie sabe de lo que hace esta gente acá. Es más, probablemente a nadie le importa. No los juzgo, no tiene porqué importarle. O sí, no sé.

“La gente que vive en las ciudades tiende a desvincularse tanto de las causas, como de las consecuencias del desequilibrio en los ecosistemas naturales -me explicó alguna vez la Doctora en biología Verónica Quiroga -. Y eso es un grave error, ya que de ese equilibrio de los ecosistemas depende nuestra calidad de vida en las ciudades (el aire que respiramos, los alimentos que comemos, el agua que bebemos, etcétera). La pérdida de especies y el consiguiente deterioro de los ecosistemas debido a estas pérdidas, nos afecta directa e indirectamente a todos.”

La posible extinción del macá tobiano significaría mucho más que la pérdida de un ave: estos ecosistemas fueron históricamente degradados principalmente por el pastoreo excesivo, la minería y los basurales a cielo abierto. No me quiero poner mala onda, pero estas situaciones luego afectan a ciudades de forma directa, y de manera cada vez más frecuente.

En frente de la estación biológica Juan Mazar Barnett, está la estancia El Unco. “En frente” es una manera de decir. Ambos campos están a un lado y otro de la ruta 40, pero separados por varios muchos kilómetros. El Unco es otra estación biológica, y yo la quería conocer.

Emanuel cree que es puma

No estoy seguro de que Emanuel esté a gusto con mi visita. Parece molesto, o un poco aturdido, como si recién se levantara de la siesta, aunque son las nueve de la noche. Se prepara un café de filtro y, mientras lo hace, mira fijo el celular. Luego se sienta a la mesa y abre un paquete de una madalena, esos mini budines industriales. No me dirige la palabra. Mientras tanto, a su alrededor se cruzan voces de siete personas. Son biólogas, biólogos, veterinarias y voluntarios y voluntarias que pasan la temporada aquí, haciendo distintos trabajos de investigación. La cosa es que Emanuel Galetto parece abstraído, con su tasa de café en una mano, el celular en la otra y la madalena en su boca.

Ya son las diez de la noche en el casco de El Unco, una estancia que funciona como estación biológica para el estudio de la fauna local: puma, guanaco, chinchillón anaranjado, choique, entre otros. Hasta hace poco, El Unco era una estancia ganadera, pero luego fue comprada por una fundación que trabaja para recuperar tierras ambientalmente. Me vine hasta acá para acompañar a Emanuel Galetto en su recorrida nocturna.

Emanuel es guardaparque y está a cargo de un equipo que estudia el comportamiento del puma. Les ponen collares satelitales y, de esa forma, obtienen valiosos datos para la conservación de la especie. En realidad, es mucho más que eso. Aquí, la población del puma parece saludable, pero suele haber problemas con los ganaderos. Es habitual escuchar la noticia de que un puma entró a un corral y mató decenas de ovejas. Entones, los ganaderos organizan una cacería para matar al león, como suelen llamar al puma. En agosto de 2019, un campesino de la zona de Valcheta (Chubut) salió en todos los medios por haber combatido cuerpo a cuerpo con un puma. Según contó Vicente Navarrete al diario Río Negro, la noche del 19 de agosto él recorría el campo a caballo cuando, en un momento, su perro empezó a pelear con un puma. Navarrete se abalanzó sobre el puma y le clavó su cuchillo. Después de un largo rato de pelear, logró matar al puma. En las fotos se lo ve a Navarrete cubierto de sangre. Y el periodista que relata lo sucedido, afirma que el puma es plaga en esa zona. De hecho, el mismo Navarrete cuenta que ya mató como a 30 pumas.

“El tema es que, con los collares satelitales, estamos observando pumas que, pudiendo ir a comer a un corral de ovejas, ni se acercan. Eso es porque tienen otras presas disponibles, principalmente guanacos”, me explica Emanuel. Su equipo intenta generar una sana convivencia entre los pumas, las ovejas y los ganaderos, y en eso están. “Primero necesitamos entender el comportamiento del puma con información sacada de nuestro trabajo de campo, y no basada en dichos.” Porque, al igual que en las culturas originarias, en la actualidad existen muchas leyendas alrededor del felino.

Lo cierto es que su nombre científico es Puma concolor, que mide 2,4 metros desde la nariz hasta la cola y pesan entre 53 y 72 kilos (los machos), que es un cazador por emboscada, que puede correr hasta a 72 kilómetros por hora y que existen registros de saltos verticales de 5,4 metros.

Un dato más: llama la atención la habilidad de la especie para sobrevivir. Pensemos que en muchos lugares de América, el puma fue cazado a mansalva luego de la colonización. Incluso en Patagonia ha sufrido una sostenida persecución para exterminarlo (su único depredador es el ser humano). Y, aún así, la especie sobrevivió.

Salimos de El Unco a las diez y media de la noche

Emanuel maneja por la ruta 40 hacia el Sur. Va en silencio y responde poco locuaz cada vez que le hago una pregunta. Pienso que debo dejar de preguntar por un rato. También pienso que esto va a ser difícil.

No hay Luna. El cielo está despejado. Emanuel toma un desvío por un camino de tierra y, en un momento, sale de la huella y avanza a campo traviesa. La vegetación rala y dura rasguña la parte de abajo de la camioneta, y las espinas chillan agudo contra la chapa. Frenamos. “Este es el cañadón del río Caracoles”, dice José, un voluntario que trabaja con Emanuel y nos acompaña en esta recorrida. “Ahora vamos a ver si alguna de las trampas que pusimos por acá agarró algún puma”, me avisa Emanuel sin que yo le pregunte.

Empezamos a caminar en plena oscuridad. Ellos avanzan como si fuera de día, y yo me tropiezo un par de veces, hasta que la vista se acostumbra. Cuando frenamos, me doy cuenta de que estamos en medio del cauce un río seco, con unos monumentales paredones a ambos lados, que estimo que son tan altos como el obelisco. Emanuel y José sacan de la mochila dos antenas, como las de los antiguos televisores de tubo. Las conectan a un aparato y se oye un pitido. Emanuel me pide que me acerque. “Esto es un receptor. Las trampas tienen un emisor. Cuando un puma cae en una trampa, emite un pitido cortito y entrecortado –me explica en voz baja.- Cerca de acá hay dos trampas –dice y hace un silencio.- El pitido es largo. Eso quiere decir que no hay pumas en las trampas.”

Para ponerle un collar satelital a los pumas y así comprender sus comportamientos, Emanuel y su equipo distribuyen trampas. Es como un lazo que agarra al puma de una pata. Por eso, salen todas las noches y las mañanas a checar si alguna trampa emite el sonido que indica que atrapó un puma. Cuando eso sucede, va un equipo ampliado, con una veterinaria y otros voluntarios. Lo duermen, le hacen unos estudios rápidos y le colocan el collar. Luego lo sueltan. “De esa forma, podemos ver sus movimientos, sus zonas de cacería, sus comportamientos y, también, de qué se está alimentando.”

Ema tiene voz gruesa y algunas consonantes le patinan al hablar. Es delgado y ágil para caminar en el terreno irregular. Más tarde entendí que aquel aparente mal humor no era tal, sino que se trata de una suerte de concentración en el trabajo. Ema tiene presente al puma las 24 horas, todos los días. Tal vez, de tanto observarlo, esté adoptando algunos de sus gestos: contemplación, estado de alerta, movimientos suaves pero precisos. Nos volvemos a El Unco.

En el viaje de vuelta, José prepara un mate y Emanuel se larga a hablar. Me cuenta acerca de cómo decidió ser guardaparque, de lo difícil que le resultó conseguir trabajo (muchos y muchas guardaparques deben trabajar ad honorem durante algunos años), de cómo fueron sus años en los Esteros del Iberá estudiando al oso hormiguero y de cómo lleva sus días tan aislado del resto del mundo.

A la mañana siguiente me levanto cuando escucho unos ruidos en la cocina. José está preparando mate y haciendo unas tostadas de un pan que él mismo había amasado la noche anterior. Pregunto si todos duermen. “Algunos sí. Pero otros ya se fueron. ¿Viste a una chica que estaba anoche, cocinando sopa? Bueno, ella es una bióloga que estudia al guanaco, y esta mañana se fueron a la Meseta del Buenos Aires. Se fue con todo el equipo para allá”, me dice José.

De esto hablaba al principio de esta nota. De este grupo de mujeres y de hombres dedicados a estudiar cómo hacemos para tener un ambiente mejor. Y tengo un pensamiento estéril, que no conduce a ningún lado. Pero lo pienso. Estas personas deberían ser tapa de los diarios. Como dice Verónica Quiroga, los problemas ambientales afectan también a los que vivimos en ciudades. Tal vez, la trampa sea que no nos damos cuenta. Como al sapo que lo pusieron en una olla con agua, con el fuego al mínimo: se fue calentando de a poco y no se daba cuenta de que se estaba muriendo. Les digo: si los medios no ponen en tapa al medioambiente, pues nos preocupemos nosotros por informarnos. Y algo más: salgan de viaje. Es el mejor remedio para la vida. No importa qué tan lejos. Salgan de viaje. ✪